新闻来源: 新西兰每日财经 于 2019-04-08 提示:新闻观点不代表本网立场

Stuff NZ最近报道了奥克兰高等法院审理的一起房产买卖纠纷案件。纠纷房产是位于奥克兰百万壕区中最地标性的一栋豪宅。

该物业位于Wairangi St,成交时政府估价为1150万纽币,拥有四间卧室,三间浴室,一个室内水疗中心和桑拿浴室,台球室,游泳池以及可以鸟瞰海港的全幅海景,它还为客人或工人提供独立的房间,可谓是奢华至极。

案件于今年2月在奥克兰高等法院审理,本周公布了判决。尽管买家声称他被前屋主所误导,但还是在判决中败诉。

在2013年,只说普通话但不会说英语的华人富商沈先生从只说俄语而不会英语俄罗斯富商奥西亚宁那里够买了这栋豪宅。

在房产出售时,奥西亚宁和他的妻子已经持续拥有这所房子10年了。中介将其描述为奥克兰最具标志性建筑风格的壕宅。

而当时沈先生和奥西亚宁签了一份高达1075万纽币的有条件买卖合同,条件是物业需要进行建筑检查。而之后的报告指出该物业在外墙的包层设计和细节上明显存在很“可疑的缺陷”,并建议进一步进行测试,以检明潜在的问题。

之后买卖双方在此豪宅中约谈会面。沈先生请了讲普通话和英语的经纪人Allie Chen协助,而奥西亚宁则请了讲英语和俄语的翻译Anton Naoumov帮助他。

沈先生说,他通过翻译明确询问奥西亚宁,物业是否存在漏水或者其他问题。Chen说,她曾多次用英语向Naoumov提问,对方也都给出了“不”的答案。

而奥西亚宁则另执一词说他“100%肯定”并没有被特别问到房子是否“漏水”。他说,他只是被问及是否对房屋进行了任何重建可能会影响其质量。他回忆说是有被问到房子是否存在任何问题,而他给出的答案是,他安排了建筑检查,可以提供检查的报告结果,仅此而已。

而几天后,沈先生就宣布合约无条件成交了。

成交没多久沈先生安排对房屋重新粉刷和内部进行更现代化的装修时,因为一场暴风雨,漏水问题就这样暴露出来。而之前另一份建筑检查报告显示了该物业是存在一些可能导致漏水的缺陷的。

之后沈先生与另一位买家签了一份1090万纽币的买卖合同。而买方发现了前滩和挡土墙的问题,并评估了维修漏水和修理房屋的潜在费用可能会高达150万纽币。于是沈先生最终以925万纽币的价格抛售了该房产,净亏150万纽币。

最后沈先生将奥西亚宁告上法庭,说奥西亚宁歪曲了房子的状态和质量。

但是,法官Christian Whata驳回了这一说法。

Whata说,沈先生的问题是基于奥西亚宁作为房主的知识和意见上的,而非专业人士。

“而奥西亚宁则诚实合理地相信他的房子完全没有问题……而面对专家报告指出了潜在漏水问题时,沈先生并没有采纳报告的结果只是依赖于奥西亚宁的陈述而作出了购买的决定。”

“我的初步观点是,根据事实表明,买卖双方都在漏水问题上犯了一个常见的错误,而这反映在了之后结果上。”

根据Homes网站上市议会显示的公开资料,该物业在上世纪80年代建成,外墙确实采用了石膏板(Roughcast)和其他一些建筑材料。

但等等,不是大家都说只有1994年到2004年间建的Plaster房子才会漏水么?

这其实是一个对漏水房的普遍误解。

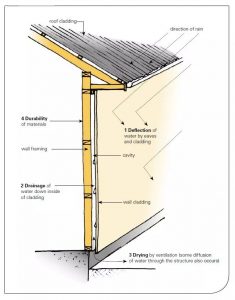

关于新西兰漏水房的问题是非常复杂的,其中有很多因素。重要因素之一是1995年~2004年期间的建筑基本都使用了未经防腐处理的木材。再加上Plaster热胀冷缩的特性,没有Cavity(外墙和木框架间的透水空腔)以及当时非常流行的“地中海式建筑”(平顶、窄屋檐、内阳台)的共同作用,造就了这个损失数以百亿计的建筑灾难。

“地中海式”住宅原本是干燥地区的设计,并不适应新西兰的海洋性多雨天气。大量使用的Plaster(批灰整体外墙)热胀冷缩之下难免出现裂缝,而平顶(没有屋檐防雨)、内阳台(接缝处容易开裂)的设计又放大了这一问题,大量水汽透过外墙附着在房屋的木框架上。

最致命的是,从1995年开始大量木材都未经防腐处理,再加上外墙和木框架之间没有空腔(Cavity)让水自然流掉,一旦漏水积聚的水汽久就会很快造成整个木框架出现腐烂,直至需要完全更换。

新西兰超强的紫外线,夏季酷热干燥、冬季阴冷湿润,这样BT的气候对外墙材料来说简直是噩梦,这些整体外墙及其连接处没过几年就出现缝隙。雨水遇到未经处理的木材,年复一年,久而久之,后果可想而知。

值得注意的是人家当时流行的是整体式外墙!想修,可以,只要把所有的外墙都重新换掉就好!而且,很多房子里面的木质主框架早就烂透了,这样的房子翻修下来的成本……算来算去,还不如推倒重建!

归咎其主要原因,首先是1988年政府解散工程部,令多年以来积累起来的建筑知识和技能被搁置;然后是1991年通过《雇佣合同法》,导致建筑行业为节约成本大量使用临时工,瓦解了此前成熟的学徒机制。用一名业界人士的话说:“开个小卡车,带上一套电动工具,拎一把鎯头就可以上场了。”

最为致命的打击来自1991年的《建筑法》修正案。当时的新西兰社会充斥着“革新、效率、削减成本”的氛围,建筑行业发出希望政府对行业监管“松绑”的呼声。修正案的核心是政府不再对建筑过程全程监管,而是只验收最后的产品。这样一来,原先由政府承担的保证房屋质量的责任转而完全依赖市场的“优胜劣汰”机制,依靠开放商的“良心”。修正案最终顺利在国会通过,引来一片欢呼,执政党反对党都在吹嘘是自己的努力让法案过关。

正是1991年《建筑法》修正案为此后漏水房的完美风暴夯实了基础,而这场风暴也离不开另两个要素的配合。从上世纪90年代初开始,“地中海式”住宅开始变得流行:平顶、内阳台、整体外墙,各地都在大兴土木,建设大量排屋和公寓。此外,为迎合全社会推崇的“环保”、“天然”的理念,1995年新西兰标准局修改了木材处理标准,去除了“在特定条件下木材要作防腐处理”的条款,虽然直到1998年法令才正式实施,但事实上从1995年开始大量未经防腐处理的木材已经被广泛使用。

而随着越来越多结构性漏水房的出现,政府终于意识到了问题的严重性,国会在2004年对《建筑法》进行了重大修改:必须使用防腐处理木材并加装Cavity,屋顶必须有至少15度的角度等,至此普遍意义上的漏水房问题已经不存在了,但数万座漏水屋已经成为很多新西兰人心头永远的痛。

而如果近期Plaster房屋(包括独栋屋、排屋或公寓)的外墙已经全部更换并取得了市议会发放的CCC(Code Compliance Certificate,建筑合规证明),那至少说明该房屋在获得CCC时是没有问题的。此外,现在大部分外墙更换时都会加装空腔(Cavity),这样更是降低了漏水风险。

所以本案中沈先生购买的豪宅肯定是使用了质量良好的木材,年代也不在高危的1994到2004年范围之内,房屋本身也一直维护得很好。一般来说,这类房屋漏水的风险几率其实是不高。

但由于2004年之前,政府并没有对Cavity(建筑空腔)有建筑要求,以及外墙材料的问题,令这栋地标性豪宅最终还是轮为了一栋漏水房。这也是沈先生那份建筑报告中所提到的外墙包层设计所带来的潜在漏水风险的隐患所在。

那我们不禁要问了,这个Cavity系统真的有这么重要么? 关于这个问题大家可以联想下最近很红的爆汗服。想象一下穿爆汗服挥汗如雨地运动(新西兰经常有强度很大的暴风雨光临),之后还一晚上不洗澡穿着爆汗服就睡是啥感觉(水气渗透进木框流不出去)。

但是,但是,但是cavity系统当然可以大大减低漏水风险,但是!敲黑板啊,不要想当然觉得有cavity的房屋就不漏,没有的就漏,最重要的事情就是找一个合格的房屋检测师做屋检。保养的好的,施工质量高的没有cavity房屋也有可能比一个疏于保养,粗制滥造的有cavity房屋更加有价值。

还有,房子是否会漏水,不一定是设计或施工有不妥和缺陷。所有的房子,都需要定期保养及维护。这跟用什么材料做外墙没什么关系。有些房产像本案中这栋,如果房顶的结构设计过于复杂,阴角设计过多年代久了缺乏维修也是容易漏下去的。只不过如果碰到2004年之前的Plaster的房子水就流不出去只能越积越多最后漏到房屋内部去了。

当然还有一些鲜为人知的外墙材料也属于高危品种。在此之前,新西兰先驱报曾报道称,新西兰教育部属下约5000座教学楼使用了Shadowclad外墙而且出现漏水问题。粗略计算,维修的总费用可能超过13亿纽币。围绕着这批可能漏水的校舍,相关法律诉讼也还在进行中。

虽然说大多数新西兰人很讲究诚信,但`如果明明知道是漏水房,出售的时候故意隐瞒是要招来大麻烦的。虽然我们不清楚本案的被告是不是真诚的相信他的房子不漏水。但是,如果房主本来就不知道房子是漏水房,或者这个房子只是个潜在的漏水房,何来隐瞒不隐瞒之说。

在者新西兰法律首先要求买家需要做好自己的功课(due dilligence),因此找一个好的律师帮你检查所有的文件包括 LIM report,做一份房屋检测(building report)都是非常有必要的。

因为其实在新西兰除了购买一手房有开发商十年的品质保证外,二手房买卖卖家是没有义务负责交割后房子出现的任何问题的。法律假设买家是做好了自己的功课,清楚明白现在房子的状况后做了购买的决定的,除非存在故意误导的情况。

像本案中沈先生并没有依赖检测的报告而是取信了卖家不专业的意见这就好象你去买苹果,卖苹果的不会告诉你:我的苹果一点都不甜,并且很酸。卖房和卖苹果差不多。

中介和卖家在保证不误导买家的基础上,责任是很有限的。一般来讲,中介有责任(positive obligation)告诉买家去做房屋检测(building report)和LIM report。

另外,本案中还一个细节是沈先生拿到的这份报告,一般来说初步的房屋建筑检测报告(含湿度检测报告)都是用湿度测试器去测量的。受天气和人为因素影响比较大,大多数情况下并不能检查出所有问题(即使真有问题的话)。所以一般检测员都会指出建筑结构上存在的普遍可能导致漏水的缺陷,而买家需要确认则需要进一步花钱去做穿墙性湿度测试。很少有卖家同意在自家墙上穿洞,另外买家觉得各个房间湿度指数都在可接受范围内,也就基本放了心了很少再想继续下去做进一步检测了。

至于报告中提到的外墙包层设计这是所有2004年之前Plaster房屋都存在的一个共性问题,并不是这栋房子所独有的隐患。好比每包香烟上都会写着吸烟有害健康,会提高肺癌机率。这是一个非常广泛的概念,但具体会不会得癌症,每个人的身体情况都不一样。可以想象沈先生中招,没有进一步要求检测也是情有可原的。但是,往往疏忽就发生在那一点点的心存侥幸。

除了房屋检测,在雨季特别是大暴雨天去看房也是对你心仪房产的一场严格测试。如果你发现了以下现象,就需要非常谨慎了。

- 天花板出现凹陷不平

- 室内的钉子、螺母等生锈

- 地板表面出现起伏

- 房屋内部地板、地毯、窗台等表明出现霉菌(当然,有时候是因为通风不好)

- 发霉的味道

- 建材变形,比如额枋等变形凸出

- 建材或房屋表面出现污迹或褪色

- 地毯或地毯角线出现污迹或腐坏

买房,对于很多人来说都是人生中最重大的一场交易,或者也是一件相当大的事情。因此找专业的律师,信誉良好的中介,经验丰富的贷款经理和靠谱的房屋检测员是非常有必要的。其中哪一个环节都不能少,更不能心存任何的侥幸心理,这样才不至于房产交割后出了事也投诉无门,最后只得花重金对峙公堂。

长按下面二维码可加关注。更多更专业的信息尽在新西兰每日财经。