内容来源:诗词曲精品斋,一点编辑于 2022-04-11提示:新闻观点不代表本网立场

不得不说,这三首怀古词(《念奴娇·赤壁怀古》、《桂枝香·金陵怀古》和《永遇乐·京口北固亭怀古》),都有着极高的赞誉,分别被不同的人列为“绝唱”、“第一”等名头!比如,

胡仔评苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》说:“东坡‘大江东去’赤壁词,语意高妙,真古今绝唱!”

《古今词话》中记载王安石《桂枝香·金陵怀古》的本事:“金陵怀古,诸公寄调《桂枝香》者三十余家,唯王介甫为绝唱;东坡见之,叹曰:‘此老乃野狐精也。’”王安石这首词也被后世评论家誉为是“第一首成熟的怀古词”,周汝昌先生甚至将其誉为“两宋名家竟无二手”。

至于辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》,历来赞誉更是无数,明代才子杨慎《词品》中甚至将其列为“稼轩词中第一”,可见对其推重。

既然都是“绝唱”,那哪一首才是第一?无疑,不同的人有不同的眼光和看法,争论第一毫无意义,不如将其收录在摘抄本上,大声读上十遍,必然有酣畅淋漓之感!

这三首词,应该如何去赏析呢?下面我们一一道来。

一、苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》

苏轼这首词是宋词中流传最广、影响最大的作品之一,直到今天,仍然是许多人的能背诵默写的佳作。

《念奴娇·赤壁怀古》写于公元1082年,即宋神宗元丰五年,当时东坡因“乌台诗案”被贬黄州已经两年,时年45岁。苏轼被贬黄州,是他一生的转折点,在被贬初期,乐观的东坡也充满了悲观的情绪,但黄州的山水给东坡以慰藉,被贬两年之后,心情已经好了很多,他有朋友一起饮酒赋诗,有喜欢的事情做,但东坡的思想,却已经发生了变化。

一天,他来到黄州城外赤鼻(壁)矶这个地方,看到这里壮美的自然风光,感触良多,因为此处也叫“赤壁”,遂使他想起了当年三国时期的赤壁之战于是心有所感,写下了这首著名的《念奴娇·赤壁怀古》。

这首词影响力之大,流传度之广,是有目共睹的,同时,此词也在当时缠绵悱恻的北宋词坛上,先声夺人,发出了振聋发聩的“声音”,竖起豪放大旗,亦是豪放词中最为杰出的代表作之一。

大江东去,浪淘尽、千古风流人物。故垒西边,人道是、三国周郎赤壁。乱石崩云,惊涛拍岸,卷起千堆雪。江山如画,一时多少豪杰!

遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间、樯橹灰飞烟灭。故国神游,多情应笑我、早生华发。人生如梦,一樽还酹江月。

东坡这首词,感慨古今,雄浑奔放,既有横亘千古的沧桑感,又有词人沉郁幽深的历史之思,万里江山、千古历史,熔于一炉,唤起了我们内心对于人生的无限感慨和思索,写景、抒情、感叹、哲思融于一体,确实能够给人最为震撼的艺术享受!

此词历来赏析着众多,而且几乎哪个版本的语文课本中,都会收录,所以很多人都不陌生,而且此词没有艰难深奥的典故和词汇,几乎稍有文学素养的人,都能读懂,苏轼所感慨的三国人物,也是大家耳熟能详的,所以此处不再过多解读。

二、辛弃疾的《永遇乐·京口北固亭怀古》

辛弃疾是南宋词坛的巅峰作家,也是专门写词的诗人,其现存词作六百余首,为两宋词家之冠,不仅数量多,而且质量也极高,有很多千古流传的佳作,《永遇乐·京口北固亭怀古》便是其中一首重要的杰作!

这首词艺术成就极高,读来也令人胸中顿生豪气,也是一首历来赏析极多的词作,但这首词最大的艺术特色和手法,是用典,而用典是把双刃剑,太多不好,太晦涩亦不好,但辛弃疾用典的高明之处,是能够将众多典故融会贯通,犹如一个高手下棋之时,将每一粒棋子都放在该放的位置,且行棋次序恰到好处,所以神妙之极。

稼轩词中,这首《永遇乐·京口北固亭怀古》是用典最为出神入化的作品之一,所以本片重点赏析用典。先来看原文:

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。四十三年,望中犹记,烽火扬州路。可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

此词写于公元1205年,即开禧元年,辛弃疾六十六岁。当时韩侂胄[tuō,zhòu]准备北伐,赋闲已久的辛弃疾也于前一年被起用,辛弃疾满心欢心,自认为老当益壮,北伐有望。然而,起用他只是韩侂胄利用他主战派元老的招牌,拉拢人心而已。不久,辛弃疾与韩侂胄意见不合,韩侂胄不听辛弃疾良策,便将其放到了抗金的二线。

这首《永遇乐·京口北固亭怀古》便是当时等临时写下的一首。

题解:京口(今之镇江)是三国时期吴国设置的军事重镇,也是与南朝宋武帝刘裕有重要关系的地方。辛弃疾登临北固亭,想起古代英雄人物,因此从这里着笔。

千古江山,英雄无觅,孙仲谋处。舞榭歌台,风流总被,雨打风吹去。斜阳草树,寻常巷陌,人道寄奴曾住。

辛弃疾很崇拜孙权。他认为孙权以区区江东之地,建立吴国霸业,北拒曹操,西和刘备,造成了当时三国鼎立的局面,是英雄豪杰,曾写词“生子当如孙仲谋”。尽管多年过去,许多古迹随着岁月湮没,但孙权的英雄事迹,却一直在后世流传。

南朝宋武帝刘裕(刘裕小名“寄奴”),从弱小到逐渐壮大,以京口为据地,平定内乱,取代了东晋的政权,又曾经两次北伐,志气不小,所以也给辛弃疾留下深刻的印象。

辛弃疾敬佩这两位英雄人物,因为他们都是始于弱小,历经磨炼而成就霸业,偏安江东却又有吞吐天下的志气,这对比当时南宋偏安一隅、苟且江东的懦弱做法,无疑极具讽刺意味。

这也是辛弃疾词中无比愤懑的重要原因之一!

想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。

孙权和刘裕的英雄事迹是令人振奋的!即便“风流总被,雨打风吹去”,但他们的故事却永不泯灭。

上片所运用的两个典故,便是孙权和刘裕的事迹,以他们的锐意进取对比今日之苟且偷安。下片,短短十二句,几乎句句用典,精心剪裁之后,混入词人的感情,意味深长,令人扼腕感慨。

元嘉草草,封狼居胥,赢得仓皇北顾。

刘义隆有恢复中原之心,但三次北伐均败,尤其是元嘉二十七年那次,大败而归。当时,刘义隆抱着毕胜的信心,听取了王玄谟的北伐之策,曾感叹说:“闻玄谟陈说,使人有封狼居胥意”。

辛弃疾深知这段历史,他现在提出,是因为韩侂胄有着急躁冒进的毛病,且不听人劝阻,让辛弃疾有心而无力,于是便在词中告诫:千万要慎重啊!不然,很容易得到“仓皇北顾”的结局!

四十三年,望中犹记,烽火扬州路。

绍兴二十三年,即四十三年前,辛弃疾刚刚南归,意气风发。当时宋军在采石矶大败金兵,金主完颜亮被部下所杀,因此人心振奋,宋孝宗也跃跃欲试,想要完成统一大业,然而,之后的一场败仗,让宋孝宗怕了,朝廷主和派再次占据上风,从此以后,再无机会。辛弃疾也只能落得个“却将万字平戎策,换得东家种树书”。

可堪回首,佛狸祠下,一片神鸦社鼓。

时间又回到元嘉二十七年,魏太武帝拓跋焘曾经在“佛狸祠”建设行宫,拓跋焘的小名便是佛狸,四十三年前完颜亮南侵的时候,曾经以扬州为根基,也在佛狸祠附近驻扎过,所以这里其实是在影射完颜亮。而“神鸦社鼓”是民间的一种祭祀活动,民间不会将佛狸祠与战争联系起来,而是将其与“神”联系起来,所以他们在这里举行祭祀活动,祈祷当地风调雨顺。

辛弃疾在这里,混淆时空,将四十多年的“烽火扬州路”与如今的“佛狸祠下”作了对比,词人感慨,当年的战争气象不再,只剩下一片安静祥和的景象,人民毫无斗志。

自古人言良机莫失,更何况是家国大事乎!然而,辛弃疾虽然此时年近七旬,可雄心犹在,他说:

凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?

廉颇年老时,“一饭斗米,肉十斤,被甲上马,以示尚可用”,此时的辛弃疾也是迟暮之人,但是,他和廉颇一样,老而弥坚,是可以被委以重任的。

当然,此词内涵和艺术成就,远比这更加丰富,细细品味更见神妙,此处抛砖引玉,略一解释其用典之妙,其他滋味,大家自行品味。

三、王安石的《桂枝香·金陵怀古》

《桂枝香》词调首见于王安石,或许是他所创,这首词,在词史上地位很高,在怀古词中甚至被誉为是“第一首成熟的怀古词”,无论在当时,还是后世,都有很深刻的影响。

王安石这首词,写于公元1067年,宋英宗治平四年秋,其时王安石任江宁知府,北宋王朝看似祥和一片,但朝廷内外,均有深重的矛盾,外有西夏、辽国等外患,内有统治者骄奢淫逸的内忧,王安石作为一名志向远大的政治家,登临送目之际,不禁流露出一种忧患之感。

全词如下:

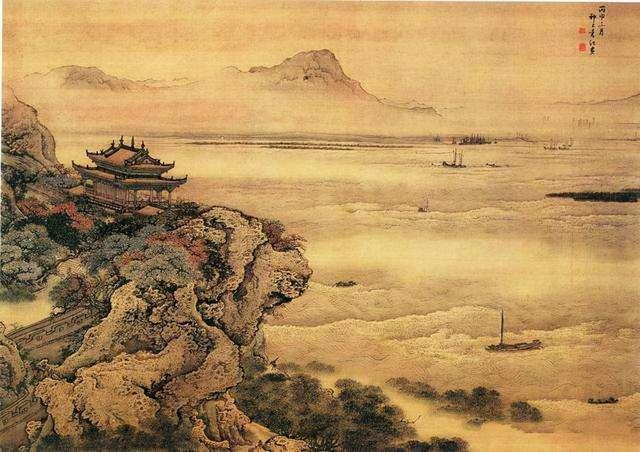

登临送目,正故国晚秋,天气初肃。千里澄江似练,翠峰如簇。征帆去棹残阳里,背西风,酒旗斜矗。彩舟云淡,星河鹭起,画图难足。

念往昔,繁华竞逐,叹门外楼头,悲恨相续。千古凭高对此,谩嗟荣辱。六朝旧事随流水,但寒烟衰草凝绿。至今商女,时时犹唱,后庭遗曲。

“征帆”,一作“归帆”;“衰草”一作“芳草”。

此词艺术极具特色,而且在宋初词坛,具有先声夺人的清新感,是一首极佳的登临怀古词。首先,词境开阔,写景壮丽宏伟,有实有虚,有浓有淡,且旷远雄健,王安石借助如椽妙笔,将那种登高壮观、胸襟开阔的情怀表现得淋漓尽致,让读之印象深刻;第二,结构井然有序,起承转合,有文章之妙;

第三,用典贴切自然,内涵更为丰富;第四,摆脱了五代花间的纤细浓艳词风,沉郁苍茫,影响深远;第五,在思想感情上,一扫五代时只在词中展现个人情趣和哀愁的“小资情调”,立足于国家民族的前途,抒发了一位以天下为己任的士大夫,那种强烈的责任感和情怀,有着改革者的大担当和爱国者的热情。

所以整体来看,《桂枝香·金陵怀古》一词,将写景、抒情、怀古、借古讽今融于一体,不仅是在艺术上成就不凡,在思想上也深邃动人,对后世豪放词影响也大,因此是一首极佳的登临怀古词。

所以你看,这三首词,各有特色,各有妙处,很难说哪一首是“第一”,所以不必排序,背诵就好!

获取更多地产投资资讯,请登录:marsrealty.co.nz